Ami-camarade adorateur du Grand Mythe Vaquettien,

Reprenons si vous le voulez bien là où je vous avais laissés il y a un sept semaines.

Petit un, il s’agissait d’une Bulle, la précédente, la 53, "spectaculairement brève" (annonçais-je d’entrée), celle-ci s’annonce interminable : l’habitude tue l’amour, on ne le professera jamais assez. Cela pourrait même être une riche idée de procéder à un couper-coller vers un éditeur de texte qui rendra la lecture moins fastidieuse que sur cette minuscule colonne en blanc sur fond noir : vous en faites ce que vous voulez. Petit deux, je vous promettais la suite du "work in progress" du nouveau roman, la voici, ici, à gauche comme toujours, les nouvelles plus factuelles trouvant leur place à droite : je renvoie les plus pointilleux à l’introduction de J’veux être Grand et Beau pour un petit cours de latéralisation de l’espace dans nos sociétés occidentales. Petit trois, je vous promettais cela avant un mois : comme toute jolie femme, je sais raisonnablement me faire attendre, on va donc dire que suis peu ou prou dans les temps. Et petit quatre enfin (enfin non, pas enfin puisqu’il y aura un petit cinq un plus loin dans le texte) : et je te baise. Reprenons donc à cet endroit comme annoncé plus haut.

"Et je te baise. Et je baise tous les kisdés ! Et je baise tous les profs, le conseiller d’orientation Chouf !-c’est-par-là-la-voie-de-garage et son pote l’enculé de proviseur du collège ! Et je baise tous les chacals de la télé qui descendent au tchekson comme s’y z’étaient au zoo, et tranquille, ma gueule !, s’y trouvent qu’on ressemble pas assez à des bêtes sauvages, y mettent devant la caméra trois cailles pour jouer les hyènes, quelques bountys dans le rôle des babouins, y font venir des fourgons de CRS pour surveiller les fauves et protéger les visiteurs – c’est pas qu’y veulent faire peur aux honnêtes gens, tu vois, mais quand même, y sont là pour t'rappeler que le danger, il est partout… – et puis d’toute façon, un parc animalier sans gardiens, c’est nawaque !, alors voilà, c’est parti, paye ta soirée sur Ushuaïa, t’es de sortie pour une excursion à Thoiry ! Et je baise les sales putes des services sociaux et des associations de mal-baisées qui pensent qu’y faut nous plaindre alors que c’est elles qui sont trop des victimes, franchement, si elles faisaient le tapin, peut-être qu’elles seraient moins sèches de la tête ! Et je baise tous les petits Céfrans de souche qu’on voit jamais ouvrir la bouche dans la rue, quand y se font voler leur téléphone, check ça !, tu les emmènes dans la cave, tu leur dis Tiens, je te le rends si tu suces mes potes et c’est trop chanmé comment y sucent tous les mecs à la chaîne pour pas chialer sur leur portable, mais dès qui rentrent chez eux, t’inquiète !, y s’excitent tout seuls derrière Internet comme s’y z’étaient des bêtes de scleums qui mettaient leur race aux lascars ! Et je baise toutes les putes du tiéquar qui rêvent de pépon des bandits qu’ont la grosse caillasse et qui kifferaient trop de se faire défoncer le trou du cul sur la banquette de leur BM mais par devant c’est Oualalaradim-respecte-moi-sur-la-vie-de-ma-mère-je-suis-vierge !"

Ça, c’est extrait d’une très longue tirade de ma Shéhérazade – la commandante Shé pour les intimes –, un de mes passages préférés du bouquin. J’ai d’ailleurs pensé pendant longtemps que de vous livrer in extenso une dizaine de scènes, "les bonnes pages" comme on dit dans le milieu de l’édition, était la bonne façon, la plus tangible de vous parler de mon nouveau roman et de la manière dont il se construit. Je voulais ainsi vous livrer quelques posts du journal d’Alice – la victime, l’héroïne – que j’aime particulièrement. Celui par exemple dans lequel elle écrit "Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis si triste tout le temps ? Pourquoi je me sens à ma place nulle part ? Et comment ils font les autres, tous les autres, partout ? Ils font semblant, tout le temps ? Je suis perdue d’avance et il y a une part de moi qui me dit que j’y arriverai encore pas trop longtemps, à continuer comme ça, à aller bosser le matin, à pas tout envoyer chier, à faire semblant, et qu’il faut que je me sauve en courant à la première occasion, que ce monde normal, toute cette réalité prosaïque qui me serre la gorge et me fait pleurer de rage et de dépit chaque fois que j’arrive pas à la chasser de mon esprit assez vite et qui me donne envie de rester cachée sous la couette tous les matins tellement j’ai peur de l’affronter encore et encore, c’est vraiment pas pour moi. Ou alors c’est le contraire, c’est moi qui suis pas faite pour elle. Ouais… C’est plutôt ça…" Ou alors celui dans lequel, alors qu’elle est devenue hôtesse de bar à champagne, elle décide de changer de prénom pour faire table rase du passé et affirmer une identité qui n’appartient qu’à elle : "Dans les salons privés, en arrivant et en repartant du taf, avec des gens dehors ou toute seule chez moi, je serai désormais Alice, toute Alice et rien qu’Alice. Paix à ton âme, Claire, j’espère que tu seras fière de la fille que tu as fait naître. Elle, je te le promets, elle fera tout pour forcer le respect, de toi – de la petite gosse toute seule paumée dans ses livres –, des autres et surtout d’elle, surtout de moi."

Et puis, ça me semblait également impératif de vous livrer plus ou moins in extenso les dizaines de pages durant lesquelles Pierre Bailly – le patron très catholique de notre héroïne pendant une période de sa vie – se livre à une critique au vitriol de notre époque, là où il explique, parmi beaucoup d’autres choses, "qu’un jeune ambitieux serait devenu prêtre au temps des cathédrales, aurait intrigué pour se faire une place à la cour ou rejoint les mousquetaires du roi quelques siècles plus tard, serait monté à bord d’un bateau pour tenter l’aventure du commerce des épices ou du caoutchouc lorsque la bourgeoisie a définitivement dominé la noblesse, aurait tenté sa chance dans la politique ou l’industrie un peu plus tard encore, aujourd’hui, il rêve de devenir Delarue ou Zidane ou Zahia : on a les modèles qu’on mérite… Il y a une incontestable grandeur dans l’idée de dieu, une certaine noblesse et le poids de l’histoire dans la royauté, le XVIIIème siècle a fait beaucoup pour le progrès des idées, des sciences et de la liberté, l’État incarne, en théorie du moins, une aspiration au bien collectif, mais quelles valeurs sont portées par notre époque ? La satisfaction du plus immédiat et du plus abrutissant égoïsme, je ne vois que cela et c’est très naturellement – malheureusement, bien sûr ! – que ce sont des présentateurs télé, des sportifs ou une prostituée – ou tenez !, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg qui fournissent au monde des objets de loisir pratiquement inutiles, parfaitement éphémères et destinés exclusivement à la satisfaction de l’ego vain et puéril d’hommes ravalés au rang d’adolescents consommateurs – qu’on peut désigner en guise d’icône de notre époque, et le corollaire détestable, et délétère de tout cela, c’est le message que de telles… principes instillent dans l’esprit de chacun. Nul besoin de croire en la moindre transcendance, le moindre absolu, nul besoin de se parer de courage et d’honneur, nul besoin de travailler et de parcourir le monde, nul besoin d’être intègre et rigoureux, la seule valeur ainsi diffusée est l’aspiration à la réussite rapide, facile et exclusivement centrée sur l’argent, sur la possession de biens matériels présentés comme la seule possibilité raisonnable, non utopique d’accéder au bonheur. Et nous fabriquons ainsi une société d’égoïstes sans aucune exigence, qui idolâtrent, qui déifient le matériel et qui ne croient en rien si ce n’est à la mise en scène permanente de leurs désirs les plus bas. C’est très réactionnaire, n’est-ce pas ?, ce que je dis…"

Ah ! Et puis parions que je vous aurais livré également in extenso le long portrait de Michel Bedu qui commence en ces termes : "Il y a du Cyrano chez cet homme, du Diogène et du Sartre aussi, mais c’est peut-être avant tout à Houellebecq que Lespalettes pense en découvrant l’individu qu’il est venu auditionner cet après-midi-là après avoir parcouru une trentaine de kilomètres au travers de la champagne berrichonne. Et à Cauet aussi d’ailleurs. Cyrano, c’est le nez bien sûr, interminable, un peu cassé vers la gauche et possédant une bosse proéminente en son milieu. Diogène, c’est pour l’odeur de sale dès qu’on s’approche à moins de quelques mètres de lui. Sartre, c’est pour le strabisme divergent remarquablement prononcé qui devait lui permettre, peut-on imaginer, de regarder tout à la fois Alice et Lauranne sans qu’elles soient jamais bien certaines que c’est à l’une plutôt qu’à l’autre qu’il destinait son regard empreint de lubricité. Mais il possède avant tout en commun avec l’inénarrable auteur de Plateforme, cette constitution qu’on disait avant que le mot ne prenne un autre sens aujourd’hui, débile, plus que chétive ou souffreteuse, peut-être moins que malsaine – et encore –, mais qui en tout état de cause n’inspire pas le moins du monde les délices de la chair."

Sans compter que j’aurais probablement aussi pioché dans la bibliothèque de Lawrence, et dans ses violents pamphlets contre le monde culturel français ou sa limpide définition d’excentrique, dictionnaires en mains, et aussi, bien sûr, dans les premiers temps de leur amour, à lui et à Alice, où l’exaltation lutte en permanence avec l’angoisse d’être le seul à aimer, je vous aurais je pense également livré in extenso la scène où Lespalettes piétine l’agent immobilier à l’âme dégoûtante et mesquine qui se permet de cracher sur notre héroïne après avoir couché avec ("Claire Bou-sangsue-grol est un poison, un souvenir que l'on ne regrette jamais… Ceux qui ont eu le malheur de croiser sa route ont dû l’apprendre, ou la prendre (il marque bien la pose entre les deux mots pour ne laisser subsister aucune ambiguïté quant au sens profond de son, disons, trait d’esprit)…" vs "à vingt ans, ne pas même vivre l’amour en le parant de ses atours les plus purs, les plus excessifs, les plus nobles, les plus idéalistes, les plus romanesques, ça donne une idée peu estimable de la largesse de votre âme. Vous étiez où le samedi 11 septembre dernier en milieu d’après-midi ?"), et peut-être aussi la leçon de cynisme tellement réaliste de madame Karsenty, la patronne de Claire – elle s’appelait encore Claire à l’époque – dans "l’événementiel" parisien, où la plaidoirie devant le tribunal de Montluçon de l’avocat de Steve – un autre parmi les amants de notre héroïne – pour des conneries de môme un peu racaille, enfin, vol en réunion en état de récidive, ça peut aller chercher loin tout de même, ou l’abominable post d’un client décomplexé sur un forum de "punter" (c’est comme ça qu’ils s’appellent entre eux : comme souvent, utiliser un mot anglais aide à rendre les choses un peu classe…), ou le (véritable) document Insee ou le (bien réel) mémoire de sociologie glissés ici ou là, ou… etc., etc., etc.

Et puis, je me suis peu à peu rendu compte que cela ne pouvait que desservir mon roman et vous en donner une idée incomplète à défaut d’erronée tant le tout est notablement supérieur aux parties. Nous en arrivons ainsi au petit cinq promis en début d’Encyclique (le cinquième rappel de la Bulle précédente) : "ce que je suis en train de vous préparer est prodigieux et splendide – j’écris ça sans la moindre trace d’ironie et plus énormément de doute. Ça va être un vrai grand roman". J’entends un roman comme j’ai l’impression qu’on n’en écrit plus, ou plus beaucoup du moins – restons prudent et "corporate" – depuis une cinquantaine d’années, un peu plus peut-être, que la littérature française est devenue anecdotique. Un roman comme les grands bouquins du XIXème siècle qui m’ont élevé, avec une vraie histoire déjà, qui emporte le lecteur, qui lui procure des émotions, des émotions variées, du rire et des larmes, du dégoût, de la révolte, de l’enthousiasme, de la colère, de la tendresse et de l’agacement aussi peut-être pour la jeunesse – je n’écris pas l’immaturité, ça pourrait être compris comme un reproche – rêveuse et exaltée de notre héroïne. Une histoire qui donne envie de savoir chapitre après chapitre ce qui va lui arriver encore, à elle puis à Lawrence lorsqu’il entre en scène au milieu de son histoire et à la foule de personnages plus ou moins secondaires mais creusés et bien vivants et qui existent en plein par-delà leur utilité romanesque. Mais ça n’est pas tout, car une fois encore, c’est ça qui fait un grand roman, et qui fait sa noblesse, par-delà l’histoire d’individus complexes qui essayent de traverser l'existence au moins pire, avec leur qualités, leur défauts, leur nature, la projection qu'ils ont d'eux-mêmes et les plus ou moins mensonges que cela induit, avec leurs rêves, leurs déterminismes sociaux, culturels et traumatiques, et leur libre arbitre également, il y a en permanence et plus ou moins en filigrane le portrait d’une époque, un portrait critique naturellement (j’ai peut-être tort mais je ne vois aucun grand roman qui dessine un pastel "trop cool" de son temps). Je veux dire que je n’ai jamais lu un livre d’histoire sur le XIXème siècle français, mais d’avoir dévoré Balzac, Hugo, Stendhal, Flaubert et Zola – et tant d’autres, Vallès ou Victorine B. par exemple pour la Commune – me donne une idée assez précise de son histoire et mieux encore, "de l’air du temps", de l’esprit de l’époque. Alors voilà, je pense qu’il y a tout ça dans mon bouquin, et puis du drolatique aussi bien sûr, et une histoire policière qui tient sacrément bien la route, et puis du vin, de la bouffe et de la chair – je veux dire des sales scènes de cul, des vraiment à dégueuler aussi, et une très belle au moins –, et de l’amour, du vrai, du pur, du magnifique, du rare, de l’exaltant. Et j’oublie encore assurément beaucoup de choses, c’est pour cela que je vous parle ici sans plus énormément de doute d’un vrai grand roman. Et c’est pour ça aussi que je suis persuadé – j’y reviens, vous apprécierez ma cohérence d’esprit – que le tout est supérieur à la somme des parties et qu’en conséquence vous livrer des extraits serait contre-productif.

Tenez ! Pour être parfaitement convaincant, je vais m’appuyer sur un exemple incontestable, les Misérables (un vrai grand roman, nous serons pratiquement tous d’accord, j’imagine ; en tout cas, moi, je suis d’accord, et la postérité l’est également) puisqu’il sera dit qu’il fait office de référent depuis l’instant où j’ai commencé un peu sérieusement à tirer le fil de ce travail. Tentons donc d’en extraire "les bonnes pages" dans le but tout à la fois de donner envie au lecteur de le lire et d’en dresser un portait qui ne soit pas mensonger.

Aïe !

Personnellement, c’est quand Victor Hugo s’arrête, interrompt son récit pour nous raconter sur cent pages la bataille de Waterloo (ou quand il fait pareil pour digresser, par exemple, sur l’argot, l’état des couvents en France ou celui des égouts de Paris) qu’il m’a le plus bluffé, qu’il m’a donné le sentiment de m’élever vers un summum littéraire que je n’avais jamais croisé auparavant, vers ce que Jean-Edern Hallier définit comme le génie – mot galvaudé et moqué s’il en est – : le talent qui ose. Seulement voilà, si je vous livre, mettons, dix de ces cent pages en vous disant "Lis ça, man, c’est trop de la bombe !", vous n’aurez de ce roman qu’une idée totalement fausse, d’abord parce qu’il ne s’agit aucunement d’un traité historique et/ou politique, il s’agit d’un roman qui raconte l’histoire de personnages de fiction, mais plus encore parce que ce n’est pas tant ces pages en soi qui sont "géniales" pour reprendre ma formulation quelques lignes plus tôt, mais le fait de les avoir placées de façon incongrues ici et que cette audace formelle, au lieu de gonfler le lecteur que je suis, l’a uniquement enthousiasmé.

Poursuivons. On va donc mettre en lieu et place de Waterloo, Cosette les deux pieds dans la neige maltraitée par les Thénardier. Et sa maman obligée de vendre ses cheveux et ses dents pour nourrir son enfant bien-aimée. Et bien sûr une scène de barricade parce, tout de même, on est français, monsieur !, et que la Révolution, c’est quelque chose qui compte dans notre grand pays ! Bref, réduisons allégrement, comme l’ont fait pratiquement toutes les adaptations cinématographiques, les 2000 pages du roman à un scénario consensuel digne d’une série brésilienne et d’évidence, nous aurons tout autant menti sur son âme profonde que précédemment : les Misérables, ce n’est pas plus Une histoire de Napoléon que les Mystères de Paris ! Alors bien sûr, on peut taper plus justement au milieu et placer la scène, par exemple, de monseigneur Myriel et des chandeliers, celle de Gavroche dans son éléphant et Marius dévoré par les affres de l’amour dans les allées du Luxembourg mais, outre que, dans la pratique, il faudrait en choisir au moins dix pour réaliser un "digest" à peu près réaliste, c’est la façon dont l’ensemble s’articule, la richesse des multiples personnages secondaires, la manière dont le souffle romanesque nous emporte, la profondeur des choses montrées ET démontrées ou l’audace formelle des passages digressifs qui fait l’extraordinaire puissance de ce roman, bien loin, bien au-delà de quelques scènes sorties de leur contexte. Et d’ailleurs, c’est probablement le premier bouquin que j’aime autant dont je suis incapable d’extraire ne serait-ce qu’un passage ou des "punch-lines" et il n’y a aucun hasard là-dedans, juste, une fois encore – mais la répétition est la base de la pédagogie, ça aussi on ne le répétera jamais assez –, c’est essentiellement parce que le tout est notablement supérieur aux parties. CQFD.

Vous avez je crois tous l’habitude de mon absence de modestie, parfois volontairement surjouée pour des plus ou moins bonnes raisons, souvent sincère aussi, ça ne me coûte rien de l’admettre, mais je ne vais pourtant pas ici décalquer mot pour mot ce que je viens d’exposer des Misérables pour le récupérer, shazam !, comme argument d’autorité qui s’appliquerait d’évidence à mon nouveau roman. En revanche, je suis pratiquement certain aujourd’hui que c’est pour des raisons assez proches de ce que je viens d’expliquer que de livrer "les bonnes pages" comme on fait pour la biographie coup de poing d’un people serait une manière peu adéquate de bien vous parler de mon bouquin, de la même façon d’ailleurs que les 68 premières pages déjà livrées ne vous en laissent entrapercevoir qu’une très marginale facette. Une fois encore, c’est parce que toutes ces scènes dessinent les unes après les autres, les unes avec les autres, le portrait d’une jeune fille et d’une époque qu’elles prennent leur sens véritable quel que soient leur intérêt propre. Très pratiquement pour revenir sur les quelques extraits brièvement livrés plus haut, la leçon de choses de Pierre Bailly est édifiante, mais pas plus qu’un bon article du Monde diplomatique peut-être. En revanche, c’est aussi parce qu’elle explique ce que ce curieux patron a dans la tête qu’on comprend mieux pourquoi il a pu embaucher une "marginale" comme notre héroïne, et de cela naît, disons, une "relation affective" entre le personnage en question et le lecteur, relation affective qui est l’essence même d’un roman.

Et c’est pareil pour ma Shéhérazade. Je vais revenir un peu sur elle parce qu’on m’écrit pas mal de bêtises qui m’agacent. La rage antisociale qu’elle porte au plus profond d’elle, bien sûr qu’elle est intéressante en soi. Bien sûr aussi qu’elle est très drôle cette demoiselle complètement barrée. Bien sûr peut-être avant tout que c’est un exercice de style qui est trop "kiffant", pour moi évidemment, et j’espère aussi pour le lecteur, exactement comme l’IncroyablE folie de Jasper était l’un des bijoux de mon premier roman. Mais quand tout cela croise les instants où c’est elle qui raconte les prémisses de l’amour de nos deux héros au fin fond d’un bar à champagne, et qu’elle révèle à cet instant une âme éminemment fleur bleue, le "clash" des deux fait prendre au personnage toute sa beauté lyrique par delà son utilité romanesque. J’ajoute pour ceux – vraiment nombreux, trop nombreux et étonnamment nombreux – qui lui reprochent de ne pas parler comme un "vrai jeune de banlieue" (c’est drôle tout de même, je n’accuserai personne de racisme ordinaire, mais je n’ai jamais trouvé quiconque pour me signaler que mon Jasper l’IncroyablE ne parlait pas (du tout !) comme un écrivain de Saint-Germain-des-Prés, et pourtant… : à croire que le lyrisme serait réservé à une certaine caste sociale) que quand on va dîner chez un chef étoilé qui propose dans son nouveau menu découverte un hamburger frites, on essaye de ne pas s’attendre à ce qu’il vous serve exactement le Big Mac dont vous connaissez tous les secrets du haut de votre haute expertise en McDonald’s. Dit autrement pour revenir à nos Misérables, je doute que beaucoup d’enfants des rues au XIXème siècle se soient amusés, comme Gavroche, à chanter au cœur d’une fusillade, non pas un chanson "normale", réaliste et crédible de gosse genre Bécassine ou la quéquette qui colle, mais "Joie est mon caractère / C’est la faute à Voltaire / Misère est mon trousseau / C’est la faute à Rousseau". Je vous laisse réfléchir à ça pendant cinq minutes…

(…)

(Cinq minutes plus tard) Voilà pour la Bulle 53 mais cette Encyclique est loin d’être achevée – ne criez pas, je vous avais prévenu d’entrée qu’elle serait interminable –, place à présent à la Bulle 52, la précédente étape, il y a presque un an et demi, de ce "work in progress". On va procéder pareil pour ce nouvel opus – l’habitude tue l’amour, certes, mais des fois, c’est bien quand même –, ce sera petit un, petit deux, petit trois et petit quatre (il n’y aura pas de petit cinq pour la peine : ouf !).

Petit un, donc. Je vous confiais à l’époque tout le bien que je pensais de ma partie II à peine entamée ("le roman social encapsulé dans le polar"). Elle a grandement avancée (voir la suite) mais vous l’aurez je pense parfaitement compris, je suis toujours aussi fier de moi. C’est dit et répété.

Petit deux, éternellement optimiste et mathématicien dans l’âme – pour ne surtout pas dire comptable –, j’avais opéré ce très simple calcul : nombre de pages du premier chapitre de la partie II (65) multiplié par le nombre de chapitres de cette partie sur mon plan (6) égal la pagination finale à la louche, soit dans les 400 pages. Sachant que de son côté j’estimais la partie polar (parties I + III) aux alentours des 400 pages également, je tenais là un roman parfaitement équilibré et dont je pensais voir la fin, disais-je alors, au cours du premier semestre 2014 (au passage, si le roman avait effectivement fait 800 pages, j’aurais tenu les délais). Seulement voilà, le deuxième chapitre s’est révélé nettement plus long que le précédent. Puis le troisième, pareil, notablement plus long que le deuxième. Et le quatrième à son tour fut plus long encore. Quand au cinquième, c’est bien simple, non seulement il est encore plus long que son prédécesseur mais en plus j’ai dû "tricher", en l’occurrence diviser en deux le chapitre de mon plan, le chapitre 5 ainsi écrit ne représentant malgré son nombre de pages impressionnant (plus de 200), que la moitié du chapitre 5 tel que je l’avais planifié. Bref (si j’ose dire), en l’état le manuscrit a atteint les 850 pages (mises en forme pour des raisons de clarté comme mon premier roman publié Au diable vauvert) alors qu’il me reste encore à écrire deux chapitres en ce qui concerne cette partie (sous réserve que le plan ne soit pas de nouveau bousculé : la deuxième moitié du 5 tel qu’il était prévu à l’origine et le 6 du plan qui devient de fait le 7 – vous suivez ?) sans compter naturellement la dernière partie (le retour à l’enquête) (et pour le coup, le bouquin ne s’annonce plus du tout équilibré entre partie polar et partie "roman social", la seconde étant a priori destinée à prendre, et de loin, un espace nettement plus important : je pense que ça ne chagrinera pas, bien au contraire, la plupart d’entre vous). Dans ces conditions, vous comprendrez qu’avec la meilleure foi du monde et en ayant été le plus sérieux possible dans mon travail, je me retrouve extrêmement en retard sur mes prévisions, un peu comme un entrepreneur qui, ayant fait un devis pour la rénovation d’un 100 mètres carrés, découvre sur place qu’il a omis de tenir compte de deux étages sur les trois : forcément, ce sera difficile de tenir les délais.

Je précise que cette inflation exponentielle du nombre de pages chapitre après chapitre n’est ni le fruit du hasard ni celui d’un genre de mécanisme qui consisterait, au fur et à mesure de la pratique quotidienne, à multiplier la pagination pour un même nombre de "choses à dire sur le plan". Pas du tout. C’est beaucoup plus simple que ça : cette deuxième partie racontant in extenso la vie de notre héroïne, il est évident (enfin, après coup, c’est plus facile à dire, forcément) que plus elle avance dans sa vie, plus d’une part celle-ci est riche, et surtout plus on se rapproche de ce qui constitue l’âme de ce roman. Très concrètement, je pense que chacun (à commencer par moi) trouvera bien naturel que son grand amour soit développé sur vingt fois plus de pages que son aventure avec le premier mec qu’elle rencontre un peu sérieusement à Paris et dont elle se fout au fond pas mal, de la même façon que sont infiniment plus développés ses boulots d’hôtesse et d’escorte que ceux dans lesquels elle se retrouve par hasard au début de sa vie d’adulte. Tout cela est parfaitement logique et pour revenir au chapitre 5 que j’ai dû scinder tant il était imposant, c’est celui décrivant sa rencontre avec Lawrence puis leur magnifique passion : tout de même, c’est plus rassurant qu’autre chose que le grand roman d’amour (encapsulé dans le roman social (encapsulé dans le polar)) réclame l’immensité qu’il mérite.

J’y reviendrai j’imagine en guise de conclusion, mais vous comprendrez sans peine que je reste particulièrement circonspect à présent et que je me garde bien de vous livrer une date de sortie au risque de devoir me déjuger dès la prochaine Encyclique. Je vais donc attendre d’avoir terminé cette deuxième partie, et peut-être même lancé la dernière, avant de pouvoir me risquer à une estimation qui ne soit pas une fois encore fantaisiste.

Petit trois – nous progressons, vous l’aurez noté –, en juin 2013, lors de la dernière Bulle, je venais d’achever le premier chapitre de la partie II, "Un jour mon prince viendra", celui qui raconte la vie de notre héroïne jusqu’au jour de ses dix-huit ans. Je vous livre ici un pitch de la suite de l’histoire, du moins de ce qui est écrit déjà, j’imagine que ça pourrait intéresser certains d’entre vous.

Le chapitre 2 s’appelle "Paris by night" et c’est, comme son nom l’indique, la montée, triomphante, de notre Alice qui s’appelle alors encore Claire dans la capitale. Les petits boulots pourris, les loyers hors de prix et la manière dont tout ça la conduit à, disons, certains expédients pour tenter de sortir la tête de l’eau quand l’air vient trop cruellement à manquer. Cette réalité peu réjouissante l’amène (je ne vous dis pas tout, évidemment, c’est un roman rappelons-le et je ne vais pas vous en dévoiler précisément l’histoire) à Bourges et au chapitre 3, "L’âge de raison", ou après de nouvelles et sales galères dans le monde du travail tel qu’il est aujourd’hui, dur et précaire, a fortiori pour quelqu’un née d’une famille de paysans pauvres qui a quitté l’école à seize ans, elle se retrouve dans un vrai boulot, avec un vrai CDI, un vrai mec, un vrai appartement et commence à se rendre compte que, même avec "cette chance", cette vie "normale" ne lui convient pas. Du tout. Elle bascule donc – enfin !, c’est quand même censé être l’histoire d’une pute, Vaquette ! – dans le chapitre 4, "Sœurs de la côte" (jeu de mots bien sûr, entre la futilité de la vie à St-Trop’ et la marginalité des Frères de la côte) dans le monde merveilleux des bars à champagne et du pigeonnage où elle rencontre, outre sa coloc et best cop’, Lauranne, très, très longuement développée à cette occasion, "The Great Pretender" (ça y est, là, on est passé au chapitre 5 dont c’est le titre), Lawrence Turner, dandy, esthète et radical dont elle va tomber follement amoureuse, et comme le monde ou à défaut ce roman sont bien faits, lui aussi va devenir raide dingue de notre héroïne. Du moins… il semblerait que ce soit le cas puisque, polar oblige, on est bien obligé malgré les apparences d’imaginer que, peut-être, il puisse être un manipulateur insincère – a great pretender… Alors voilà, cette Encyclique envoyée, j’y retourne et j’attaque à présent le chapitre 6, "C’est beau l’amour", durant lequel nos beaux et jeunes amants – qui, imaginez !, n’ont toujours pas couché ensemble durant le chapitre 5, plus de 200 pages sans niquer, ils sont trop forts, moi je dis ! – vont connaître ensemble une passion – pour voler comme toujours les mots de mon Alice (ou plutôt de son Alice, à lui : je lui abandonne avec grâce, ils vont si bien ensemble) – "d’une beauté folle, ou d’une très belle folie, les deux ensemble ce serait bien". J’ajoute que c’est un chapitre singulier entre pamphlets vraiment radicaux (vous me faites confiance là-dessus, j’imagine) et amour trop touchant, trop tendre, trop mignon (j’ai utilisé sur Twitter le mot "Harlequin" mais c’était une provo inutile qui n’aidait pas à comprendre ce que je cherchais, à tout prendre, "Anna Karénine" serait moins faux mais je pense à quelque chose de moins, disons, grandiose ou emphatique que le roman de Tolstoï, juste sourire bêtement dans la rue, tout seul, parce qu’on pense à quelqu’un, avoir envie de le serrer dans ses bras en permanence, être bouleversé par une odeur, décrocher son téléphone pour le rappeler immédiatement alors qu’on vient de se parler pendant trois heures, ce n’est pas Harlequin, ça, pas niais et mensonger je veux dire, et ça n’a pas plus besoin de se résoudre par un suicide dans la neige, sous un train). Et ce mélange de pamphlets radicaux et d’amour trop touchant, outre que c’est très singulier, je le répète, c’est aussi une façon d’affirmer qu’il n’y a aucune raison de laisser l’amour aux tièdes. Il n’y a même que d’excellentes raisons de faire l’exact contraire.

Je fais bien le pitch, non ? (Et puis après, mais on verra ça le temps venu, le dernier chapitre de la partie, "Pour vous messieurs", devrait voir notre héroïne devenir l’escorte la plus cher de Bourges – ah !, d’un coup, là, c’est sûr que ça ne fait vraiment plus du tout Harlequin…)

Quelques chiffres pour la peine, plus pour moi qu’autre chose, pour me convaincre que je ne suis pas fou, que j’avance bien de façon tangible. 850 pages dans cette mise en forme (à la fin de ce chapitre 5, donc), ça fait déjà (en nombre de caractères) trois fois Je gagne toujours à la fin, presque deux fois la Bête humaine de Zola mais deux fois moins que les Misérables et même pas 43 % de Guerre et paix pour revenir à Tolstoï. Évidemment, un roman ça ne se juge pas au poids et ce n’est la garantie de rien, mais tout de même, ne serait-ce que pour moi vis-à-vis de moi, c’est un joli travail que j’ai déjà réalisé.

Au début du dernier film de Lars von Trier (Nymphomaniac), l’héroïne précise à destination avant tout du spectateur : "Si vous voulez comprendre (ie. : pourquoi on la retrouve tabassée au fond d’une ruelle au début du film), il faut que je vous raconte tout depuis le début et ça va être long !" Et cette phrase sert de prétexte au déroulement du film : la narration linéaire et in extenso de sa vie découpée en chapitres chronologiques – exactement comme dans mon bouquin –, et au final, lui aussi sort un objet singulier et interminable (cinq heures dans la version non censurée) et ce pour les mêmes raisons que moi qui sont résumées dans la phrase citée à l’instant : on pourrait faire un film d’une heure et demie, montrer dix scènes qui vont émoustiller le bourgeois, terminer par une petite leçon de morale convenue et, emballé c’est pesé !, on le tient notre film bien racoleur sur la nymphomanie, seulement voilà, finalement, la nymphomanie, comme toute réalité humaine, est évidemment plus complexe que ce qui est contenu dans un trop simple mot et d’ailleurs, l’un des talents de Trier dans ce film est que ce qu’il y avait à comprendre (pourquoi on la retrouve tabassée, donc) n’a au final pas grand-chose à voir avec son addiction au sexe (d’une certaine façon, on pourrait dire : bien au contraire), mais en revanche, après la longue narration in extenso de la vie de l’héroïne, oui, on comprend évidemment très bien ce qui est arrivé ce soir-là, mais les autres soirs de sa vie également.

Alors voilà, après avoir utilisé Victor Hugo comme caution artistique, je cite Lars von Trier – c’est abuser ! dirait ma commandante – mais ça m’a sauté à la gueule en voyant son film que le fil que je tirais était le bon, que oui, chapitre après chapitre, raconter la vie entière de mon Alice, ça a un sens et que si l’on ne connaît pas ses déterminismes sociaux, culturels et traumatiques hérités de l’enfance, on ne peut rien comprendre à son parcours ; si on ne voit pas les galères et les désillusions de son expérience parisienne, c’est très artificiel de la voir arriver déjà un peu abîmée à Bourges ; si on ne vit pas avec elle au quotidien longuement, interminablement comment sa tentative désespérée de "s’intégrer à une vie normale" ne la conduit qu’à un malheur profond qui l’assèche jour après jour, il est impossible de comprendre pourquoi à tout prendre elle préfère encore la vie vraiment très peu reluisante d’une hôtesse de bar à champagne et si enfin – pour ne parler de ce qui est écrit déjà – elle n’avait jamais bossé dans ce bar, si elle n’était pas celle qui malgré son parcours a su garder cette âme altière, pure, combative et rêveuse, elle ne serait jamais tombée amoureuse d’un type comme notre Lawrence, de la même façon que, réciproquement, si on ne prend pas le temps d’examiner un peu longuement le Lawrence en question, avec ses colères et ses fêlures profondes, son dégoût de la bourgeoisie culturelle comme il le dit lui-même, ça ne veut rien dire d’affirmer que monsieur-tout-le-monde pourrait tomber sincèrement amoureux d’une fille qui a cette âme et dont l’activité professionnelle consiste à se bourrer la gueule et à se faire tripoter tous les soirs par le premier branleur venu. Alors bien sûr, j’aurais pu faire un bouquin de 300 pages – un bon bouquin, même, pourquoi pas ? – où je décrétais qu’ils existent tous les deux ex nihilo et ne parler que de leur bel amour ; de la même façon, j’aurais pu poser "on a une pute, elle s’appelle Alice" et là-dessus mettre en scène pendant 250 pages la prostitution ; mais chacun comprendra après un tel pro domo que cela aurait été nécessairement infiniment moins riche, moins complexe, moins profond que ce que j’ai à vous offrir dans ce nouveau bouquin écrit et pensé comme il l’est.

Pour la peine, je vais pousser un second coup de gueule après celui consacré au parlé téci de ma commandante Shé, il y a un autre truc récurrent qu’on me sort comme une sale antienne pavlovienne et que je ne supporte plus, mais alors vraiment plus du tout : plus de 1000 pages, je ne lirai jamais ça, c’est trop long ! Alors voilà, qu’on lise mon bouquin lorsqu’il sortira, un jour, enfin !, et qu’on le trouve chiant et effectivement "trop long", j’admettrai avec grâce la critique et il y a suffisamment sur le marché de romans à mon goût trop courts (enfin, pour le coup, même "trop courts", ils me paraissent la plupart du temps trop longs…) pour que chacun puisse piocher dans les rayonnages d’une maison de la presse un polar qu’il aura dévoré sans peine le temps d’un TGV Paris – Lyon tout en s’offrant le luxe d’un repas au wagon bar en jouant à Angry Birds (ou au nouveau hit du moment si mes références sont d’aventure trop has-been : pardonnez-moi, je n’ai ni télé ni smartphone). Mais qu’a priori, juste à cause de ces quatre mots magiques, ou maléfiques plutôt, "plus de mille pages", un roman passionnant, jamais chiant, profond et nourri soit jugé fastidieux par quelqu’un qui n’a pas même fait l’effort de l’ouvrir, c’est une injustice salement insupportable. C’est d’autant moins recevable que dans le monde anglo-saxon il me semble, un bouquin de l’épaisseur d’un "roman" d’Amélie Nothomb (ou des autres, il n’y a aucune raison de faire des jaloux) serait considéré comme une nouvelle et que seuls sont crédibles ce qu’on appelle (toujours il me semble, je ne prétends pas être un professionnel de la profession au fait du marketing le plus pointu) les "romans-monde" dont l’épaisseur n’a rien à envier à celle de mon nouveau projet. Faites-moi en conséquence désormais l’économie de cette imbécillité du "trop long !". D’avance merci.

Petit quatre pour finir – oui, oui, j’ai bien dit pour finir, j’imagine le soulagement des quelques-uns qui auront tenu jusque-là –, dans ma Bulle 52, je vous confiais à quel point le premier chapitre (de la partie II) baignait "dans une ambiance générale qui, si je dois la décrire d’un seul adjectif sera sans hésiter l’épithète sordide, c’est lui qui me vient à l’esprit, ou au ventre, en tout premier lieu". Eh bien !, et vous l’aurez peut-être compris en lisant ce qui précède (moi du moins je l’ai compris peu à peu au fur et à mesure que je progressais dans l’écriture du bouquin), plus Alice avance dans sa vie et plus ce sordide bascule vers un chemin de lumière nettement plus ragaillardissant (c’est dommage qu’elle meurt au début du livre, sa vie commençait à être chouette… – je ne développe pas, mais ce qui pourrait sembler rien de plus qu’une boutade est en vérité une des puissances qu’apporte la forme du polar : on sait d’avance que tout va mal tourner et la lecture s’en trouve sensiblement modifiée).

Après Hugo et Trier, je vais à présent me permettre une analogie avec Jacques Audiard. "Un prophète", ce n’est pas un film qui parle de la prison, en général, et encore moins un film qui prétend que chaque taulard ressort de sa période d’incarcération en ayant trouvé là le bonheur, ce serait parfaitement stupide et odieux. Non, mais il nous décrit splendidement, et de façon je trouve subversive, un individu singulier qui va découvrir en prison un chemin de vie heureux que la "société normale" aurait été incapable de lui proposer. Eh bien, voilà !, c’est une façon pas tout à fait fausse de parler de mon bouquin. Certainement pas un pensum sur LA prostitution en général – d’ailleurs, vous l’aurez sans doute remarqué, le manuscrit est très largement avancé et on n’a encore pratiquement pas parlé véritablement de prostitution, ça reste en nombre de pages, du moins jusqu’à présent, extrêmement marginal – et encore moins un manifeste affirmant aux Chiennes de garde que le bonheur pour une femme ne peut se trouver que sur le trottoir (enfin, aujourd’hui, le e-trottoir). En revanche, je prétends que le chemin de vie de mon Alice est crédible, et beau aussi, et touchant, et qu’il est infiniment plus un chemin vers la lumière que vers l’obscurité.

Amen.

Pour parler en termes moins mystiques, disons que le parcours de mon héroïne est au départ enfermé dans le déterminisme spinoziste avant que, comme toujours dans mon travail il faut croire, la primauté de la volonté tente face à cela de s’imposer. Disons qu’au fur et à mesure que le roman avance, Nietzsche – comme dans Zarathoustra, Alice veut brûler dans sa propre flamme – vient faire chier Spinoza et que notre héroïne tente de s’y retrouver dans ce périlleux équilibre, comme elle le dit elle-même d’ailleurs, toujours dans son journal bien sûr, avec l’envie "de jouer à se faire un peu peur, un pied sur le dur, le corps au-dessus du précipice". Dit encore autrement de façon définitivement sérieuse et très dans l’air du temps, cette jeune fille a un pouvoir de résilience magnifique. Ah ! Et puis, pour conclure – oui !, pour de vrai !, c’est promis –, je vais citer Tom Waits (merci à qui sait pour ces quelques vers, merci à qui sait aussi pour Nietzsche et Spinoza au-dessus, et pareil également pour Gavroche et la quéquette qui colle) : "The devil dances inside empty pockets / But she never wanted money or pearls / No, that wasn't enough for Lucinda / She wasn't that kind of girl", c’est encore une autre manière d’exprimer indéfiniment la même chose.

Voilà. Ouf ! L’essentiel est dit.

En guise de conclusion, je ne peux que reprendre à mon compte en l’adaptant un rien mais de la façon la plus intimement sincère qui soit un post du journal de mon héroïne que je vous ai déjà cité un peu plus tôt : j’espère que vous serez fiers de la fille que j’ai fait naître. Moi, je vous le promets, je fais tout pour forcer le respect, d’Alice (de la vraie aussi pour la peine) – de la petite gosse toute seule paumée dans ses livres –, des autres et surtout de Vaquette, surtout de moi.

À bientôt pour de nouvelles aventures – donnez-moi tout de même peut-être un an encore (j’aimerais tant soyez-en certain que ça soit moins) avant que ça ait un sens de prolonger ce "work in progress" et que je puisse enfin !, enfin !, enfin !, m’écrier…

Champagne !,

L’IndispensablE

PS : À défaut d’Encyclique, je donne des nouvelles un peu régulièrement de l’avancement du travail (au moins chaque fois qu’un chapitre est en boîte) (jetez un œil ici, vous en aurez la preuve) sur mon Tweeter, n’hésitez donc pas à le consulter lorsque l’envie vous en prend.

PPS : Je vous renvoie à la colonne de droite et à la très intéressante interview radio consacrée à ce nouveau roman (en MP3 ici et sur DailyMotion, là) que je ne peux que vous inciter à écouter. Ça aussi, c’est dit et répété.

|

|

|

8 nouvelles interviews radio…

|

…auxquelles il faut ajouter quelques anciennes jamais encore mises en ligne ainsi que 29 photos inédites …auxquelles il faut ajouter quelques anciennes jamais encore mises en ligne ainsi que 29 photos inédites

Commençons par les nouvelles interviews radio, réalisées par téléphone (désolé pour la qualité sonore) pour RCF Besançon par Alexandre Damiani. Si vous devez n’en écouter qu’une seule, n’hésitez pas, piochez dans celle consacrée au nouveau roman en cours d’écriture (Du champagne, un cadavre et des putes), ici en MP3 et là – pour les djeun’s qui ont besoin de facilité, de "modernité technologique" et d’images même lorsqu’ils écoutent la radio – sur DailyMotion. J’y parle suffisamment longuement du projet pour que ce soit un honnête complément (un rien redondant, il est vrai) du "work in progress" de la colonne de gauche.

Vous trouverez également, dans le cadre de ces interviews, une émission dédiée à mon premier roman (Je gagne toujours à la fin) ainsi que cinq consacrées à, comment dire cela de façon pas trop pompeuse ?, "ma vie, mon œuvre", mon parcours plus sobrement, depuis mes brillantes études jusqu'à mon prochain (?) Massacre, ma "Réhabilitation de l'aigreur". Je pense que ceux qui ont lu mon premier bouquin et qui suivent "ma vie, mon œuvre" depuis un moment n'apprendront pas grand-chose de très nouveau mais ce n'est pas inintéressant (loin de là ! semble-t-il d’après les échos que j’ai d’ores et déjà reçus) de faire un tel retour en arrière, à mon grand âge un genre de bilan "à mi-parcours"...

Là-dessus, en guise de bonus, je vous livre en partie le "off" des émissions, un montage de la discussion informelle entre Alexandre et moi après l’enregistrement. Par certains côtés, ça ressemble encore à une interview (en passant de 2 heures à 42 mn, il ne reste en particulier presque que moi qui parle, rassurez-vous, dans la réalité, je sais aussi écouter les autres, c’est précisé au cas où) mais avec un ton nécessairement un peu différent, plus intime on va dire, où probablement je livre ce que je ne dirais pas, ou plutôt pas comme ça, dans un cadre moins privé. J’y parle définitivement encore et toujours d’un sujet qui manifestement me préoccupe beaucoup, appelons ça "l'échec" de ma brillante "carrière". Là encore, les premiers échos me laissent penser que ça pourraient intéresser les plus "fans" d’entre vous.

Et puis, pendant que je mettais ces nouvelles interviews en ligne, j’en ai profité pour faire un grand nettoyage d’automne dans mes archives et j’ai également uploadé avec simplement cinq ans de retard (à l’époque, je vous jure que c’est vrai, alors que je pensais torcher un polar drolatique en deux mois (je vous renvoie à l’Encyclique consacrée au début de ce projet), je m’étais dit, Bah !, ce n’est pas à quelques semaines près !, tu t’occuperas de ça lorsque le bouquin sera terminé : je sais, même lorsque je ne le fais pas exprès, je fais preuve d’un talent comique indéniable) un petit paquet d’interviews radio plus ou moins anciennes dont l’épisode 2008 des IndispensablEs entretiens avec Nicolas Choquet sur Radio libertaire, ainsi que des photos, la plupart de scène, datant de l’époque du premier massacre de Crevez tous. Tout ça, le diaporama en question ainsi que les nouvelles comme les anciennes interviews radios sont désormais sur la page Vaquette de mon site (enfin, de l’un de mes sites : reusta comme je le suis (et juif aussi), il est bien naturel que je sois partout).

(Ah ! Je signale (ou rappelle) que j’avais également sanctuarisé il y a quelques temps le site historique de Un printemps bizarre menacé de disparition. Pour les nostalgiques et les hagiographes, vous pouvez désormais le retrouver ici.)

Mais revenons aux émissions d’Alexandre Damiani dont je tiens à vous dire du bien, c’est suffisamment rare pour que ce soit signalé. Comme certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué, en particulier ceux qui sont commissaires politiques dans l’âme, elles ont été réalisées pour RCF. RCF, pour qui ne connaîtrait pas et aurait la flemme de faire une recherche web, ça veut dire radio chrétienne francophone, bref, ce n’est pas Radio courtoisie, mais ce n’est pas non plus a priori Radio libertaire. Et pourtant, ce monsieur jouit là-bas d’une liberté incroyable que je n’ose même plus espérer (c’en est désespérant) sur le média officiel du parti anarchiste. Déjà, les plus attentifs d’entre vous auront noté les génériques de ses deux émissions qui déclinent en musique le discours mythique (je fais le malin mais je l’ai découvert à cette occasion) de Mario Savo, "The operation of the machine". Ensuite, il vient de consacrer ces nombreuses et longues émissions à mon auguste personne et ce, sans aucune censure ni tabou. Mais (et enfin) il réalise également sur cette antenne et depuis plusieurs années des opus plutôt intéressants et assurément radicaux sur, entre autre et parmi beaucoup sans manifestement aucune chapelle qui enferme, Theodore Kaczynski aka Unabomber (dont je vous conseille particulièrement l’écoute, ça doit se trouver sur le web : RCF Besançon, émission De pages en pages (ou sinon écrivez-lui)), au choix, sulfureux penseur dissident, "terroriste" ou "tueur en série", Antonio Gramsci, intellectuel communiste incontestable, Fabrice Epelboin, chef d’entreprise cofondateur du réseau des Pirates, etc. Tenez ! Il y a une émission tout à fait révélatrice de la liberté dont il jouit là-bas (et surtout qu’il s’autorise), c’est celle sur Bernanos. Ne dites pas non, Bernanos sur une radio catho, ça va !, on sait en gros à quoi s’attendre ! Et pourtant, dans la forme comme dans le fond, on peut dire que l’émission en question en est l’exact contraire ! Metallica qui gueule en boucle Obey your master !, franchement, ne me dites pas que ce n’est pas étonnant et iconoclaste à cet endroit, étonnant et iconoclaste comme jamais – pour mon plus immense regret, chacun l’aura compris quitte à radoter – aucune émission de Radio libertaire ne l’a jamais été, ah si !, peut-être, rarement et très vaguement, quand un fou en rouge s’amusait à gueuler à l’antenne Sieg Heil !, À bas l’anarchie ! ou Vive Le Pen !

|

Vaquette de retour sur scène (I)

|

Un débriefing enthousiaste du concert de septembre à la Bigaille Un débriefing enthousiaste du concert de septembre à la Bigaille

Je suis donc remonté (voir Bulle précédente) sur scène à Marennes, à l’Arrêt public de la bigaille précisément, le 13 septembre dernier pour une version radicale de ma Conjuration de la peur, une version concert "comme sur le CD" sans (presque) aucune des interventions parlées qui constituaient le fondement du spectacle tel que monté à l’origine. Eh bien… ça a été fantastique ! Je crois pour le public aussi, mais assurément en tout cas pour moi.

Comme je l’espérais (je ne montais pas tout à fait ça, comme ça, par hasard), ce qu’on a pu perdre en compréhension précise (et didactique, même) du propos, on l’a amplement gagné en énergie, en densité étouffante, en violence contenue qui ne demande qu’à exploser à la fin du morceau. Je crois que la performance physique (sportive même !, je suis sorti de scène fatigué comme je ne l'avais jamais été auparavant malgré la durée relativement brève de la prestation) et intellectuelle que nous avons partagée (parce qu'évidemment pour le public aussi ça a demandé un gros investissement pour essayer de suivre plus ou moins le propos ou à défaut son esprit) a créé une émotion, une exaltation collective proches de celle que l'on peut ressentir dans une enceinte sportive (j'y reviens) ou plus sûrement lors d’un meeting enflammé, le sentiment de participer en commun à un instant exceptionnel et intense qui met les nerfs à fleur de peau (ceux qui étaient présents peuvent m’écrire pour me donner leur ressenti et préciser si je dis n’importe quoi, ou pas).

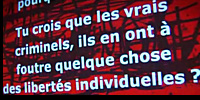

Et au final, ce que ma Conjuration avait à dire, d’une part n’est finalement pas si mal passé que ça grâce aux projections Powerpoint qui, mine de rien, permettent de comprendre suffisamment vite les grandes lignes du discours, mais surtout a pu être transmis, de façon moins intellectuelle peut-être, au travers du ventre et de la tension nerveuse, parce que "Vivement que ça pète !", ça ne peut pas être qu’un propos théorique, conceptuel. De ce point de vue-là, je pense que l’énergie collective (et musicale, et scénique) qui a pu se dégager ce soir-là était parfaitement en adéquation avec l’esprit du morceau. Définitivement une belle réussite. Et puis, je n’étais pas monté sur scène depuis un long moment et je peux rassurer chacun : c’est comme le vélo il faut croire, ça ne se perd jamais tout à fait.

J’ajoute que, en guise de rappel, j’ai naturellement chanté Manifeste et que j’y ai intégré le poème que je vous avais livré dans ma Bulle précédente et que ça a créé un moment magique, pour moi d’évidence, mais je pense que cela dépassait mon simple ressenti personnel. J’en ai été très fier.

Au final, je ne reviens qu’avec un seul regret, celui de ne pas être un traître instant sorti de mon personnage de Vaquette dur et intransigeant (c’était délibéré mais c’était une erreur, il ne faudra plus que je la refasse) sans dévoiler un seul instant sur scène l’autre facette, celle du bouffon plus sympathique (le morceau d’un seul tenant, ça veut dire aussi et entre autre la disparition des interludes drolatiques) : ça a créé quelque chose de fort et de cohérent, je ne dis pas, mais aussi une distance après le concert avec les spectateurs que n’ai pas du tout appréciée moi qui ai l’habitude de prolonger la soirée en discussions impromptues. C’est avoué s’il faut tout confesser.

Je conclus par les remerciements qui s’imposent.

Je l’ai dit, souvent je crois, je suis rarement, très rarement reçu de façon pérave dans les salles dans lesquelles je joue, la plupart des organisateurs qui me convient concevant une estime bien réelle pour mon travail. Et puis, la marginalité a ça de bien, celle de se retrouver dans des structures suffisamment, disons, militantes, ou non professionnelles, pour que les gens présents en aient réellement quelque chose à faire de la soirée qu’ils organisent. Disons que les deux ensemble font que l’accueil qui m’est offert est le plus souvent mémorable. Alors voilà, la Bigaille n’a pas échappé à cette règle et je suis revenu avec de chouettes souvenirs de cette aventure (sans même parler du bain de mer à Oléron le lendemain ou des huîtres ramenées à ma maman : définitivement, je ne vous cache rien).

Merci à Loran, ou Laurent, comme tu veux, d’avoir rendu tout ça possible, je veux dire ma venue mais aussi la création d’un spectacle a priori peut-être improbable, parti de rien si ce n’est de notre envie commune, et à qui tu as accordé une très tangible confiance, presqu’à l’aveugle. C’est toujours la même histoire, "Il n’y a pas de méchant système…", ça veut dire une fois encore que la volonté individuelle peut concrètement changer le cours de choses. Alors voilà, vous êtes un collectif, je l’ai bien compris, mais je pense que sans toi, individuellement, ce concert exceptionnel n’aurait pas existé. Pour la peine, je répète avec enthousiasme mon Merci !

Et puis merci aussi bien sûr à Piérot, au son : putain !, c’est con, vous auriez dû venir, ça a été du gros son, bien lourd, du qui fait saigner les oreilles et qui les empêchent de se barrer pour refuser d’entendre, et pourtant, je vous jure que c’est vrai, on comprenait assez intelligiblement ce que racontait le monsieur sur scène malgré son flow dense et complexe. Alors, moi, je dis : chapeau le sondier ! Merci à Seb aux lumières, un gros plein feu dans la gueule, les contres rouges pour faire hip-hop (et vaquettien) et les noirs bien quand il faut parce que la France a peur, et que dans le noir, on a encore plus peur. L’installation et le réglage du vidéoprojecteur (je me suis tapé ce sale boulot pendant toute la dernière tournée, je peux vous dire que c’est chiant et plus encore délicat), c’est Hervé Bubulles qui s’en est chargé, merci à lui ! Et merci aussi, un grand merci, à Antoine de MOTV (et à Vincent de Du poignon prod) pour la captation vidéo de la soirée, captation qu’il m’a généreusement offerte et dont j’espère vous proposer, un jour…, des extraits (et puis pendant qu’on y est, un amical salut à Laurent d’Alandar, pour rien, en passant). C’était Caro au bar et Hélène aux entrées, ouf !, c’est précisé, comme ça, tout le monde est cité.

Tout le monde ? Pas tout à fait. Je gardais Fatna pour la fin, ou allez !, pour la faim, le jeu de mots est facile. Comme je suis souvent bien reçu, je le répète, et que j’ai une réputation (tout à fait justifiée) d’amateur de cuisine et de vin, j’ai droit infiniment moins souvent qu’à mon tour aux salades de pâtes, aux pinards imbuvables (ou à la Kro) et aux autres joyeusetés proposées dans les salles "sérieuses", "officielles" à mes collègues maltraités. Alors voilà, merci à toi Fatna pour le tajine de poulet aux citrons confits, il a été apprécié, sois en certaine, et puis aussi merci pour ton sourire ou, par exemple, pour ce que tu m’as raconté sur ton fils et qui m’a bien parlé.

Définitivement et très sincèrement, une fois encore, merci à tous (et défoncez le cul du maire s’il continue à vous faire chier pour les concerts de soutien aux sans-papiers) !

(Ah ! Et j’allais oublier !, appelons ça la spéciale dédicace de fin. Pour partager un bon repas, il faut une chouette rencontre sinon c’est trop triste : un amical coucou pour la peine à John-Harvey Marwanny.)

|

Vaquette de retour sur scène (II)

|

Un peu de prospective (et d’auto-apitoiement) Un peu de prospective (et d’auto-apitoiement)

Penchons-nous sur le passé pour mieux appréhender l’avenir, on croirait un aphorisme de John-Harvey Marwanny (toujours lui). Revenons ainsi à mon avant-dernière Bulle, la 52, qui vous annonçait il y a plus d’un an un double retour sur scène que nul pourtant n’a vu venir.

Le DVD du Premier Massacre, passons déjà rapidement, mais c’est emblématique d’une réalité. Le jeune homme qui a repris le projet il y a je dirais déjà deux bonnes années afin d’achever sa réalisation (et qui est par ailleurs pétri de qualités, je ne voudrais pas mentir) a, disons le plus poliment possible, un rapport très personnel avec les notions de temps et de travail – ce sont les joies il faut croire de croupir dans l’underground contestataire – et ainsi, les tout au plus deux semaines de travail qu’il faudrait pour que le projet soit définitivement en boîte, il semblerait que, à moins bien sûr que cet énième agacement de ma part (en public pour la peine) ne le fasse enfin réagir (qui sait ?, le pire n’est jamais certain), si je ne vole pas heures et énergie de façon excessive à mon roman pour plus ou moins faire le travail par moi-même, oui donc, ces deux semaines de travail, je crains qu’on ne les voit jamais venir et que la réalisation de ce DVD se révèle à jamais inachevée.

Passons j’ai dit.

Les Red Brothers (voir toujours Bulle 52), c’est d’une certaine façon et même d’une façon certaine un peu aussi la même histoire. Le projet était bien né, l’enthousiasme était là et il ne nous manquait "plus que" le guitariste, et puis, après un, deux, trois, douze refus, ou embrouilles, ou plans pourris ou…, jamais simples, toujours chronophages, j’ai là encore compris que, soit il fallait que j’investisse dans ce projet mon opiniâtreté légendaire qui allait me coûter de façon excessive et je trouve illégitime temps et énergie volées à l’écriture de mon bouquin, soit que the right man at the right place, en l’espèce the wonderfull maximum bon esprit rock and blues guitarist de trop super bon niveau on the stage of the Utopia, je pouvais m’asseoir dessus en chouinant une fois encore que si j’étais moins un raté, les dix meilleurs instrumentistes de Paris m’enverraient dès demain un mail enthousiaste pour monter le projet avec moi – ça ne sera d’évidence pas le cas.

De la même façon, la date à la Bigaille a été un genre de hasard gracieux. Disons que Laurent est arrivé au bon moment avec des arguments professionnels – du fric, suffisamment à mon échelle, disons-le, je n’ai rien à cacher – qui m’ont fait consommer avec beaucoup de bonheur et sans le moindre début de regret un mois plein de travail alors que cela faisait cinq ans que je refusais régulièrement des dates sur scène sous le prétexte très recevable que cela allait me retarder dans l’écriture de mon roman.

Tout cela est cohérent, je pense que vous l’aurez compris et ma ligne, aujourd’hui comme hier, n’a pas beaucoup changé. Je vais profiter de cette Encyclique pour l’exprimer clairement ici, et qui sait ?, si cela tombe dans la ou les bonnes oreilles, un ou des projets futurs avanceront. Ou pas. Une fois encore, le pire n’est jamais certain.

Voici donc la ligne en question. Je veux terminer mon bouquin. C’est la chose la plus importante dans ma vie, c’est dit et répété et ce n’est pas, mais alors pas du tout du flan. Et je compte être vigilant, très vigilant pour que rien ne me détourne excessivement de ce travail. Cela dit, la scène me manque, pour des raisons de fric, de promo et, surtout, d’équilibre psychologique, disons de rythme de vie à l’échelle d’une année, a fortiori au bout de cinq ans d’abstinence. Allez ! Ajoutons aussi que je regrette les rencontres charnelles très agréables qu’elle permet, une fois encore, j’ai passé l’âge depuis un moment de vous cacher des choses, a fortiori ce genre de choses que j’assume parfaitement bien.

Alors voilà, j’ai en boîte (les programmations musicales et visuelles sont faites et la "mise en scène" a été fixée) le concert proposé à la Bigaille. C’est un objet court (moins d’une heure avec le rappel) mais fabuleux (voir au-dessus, Vaquette de retour sur scène (I)) et qui mériterait sans doute aucun d’être rejoué régulièrement dans un cadre adéquat. Cela étant, je ne vais pas investir temps et énergie à chercher des dates de concert, pas plus d’ailleurs que je ne vais perdre deux semaines à répéter encore et encore avant une date alternos toute pérave (je reviens sur ce mot, ce ne doit pas être un hasard – comprenne qui peut comme on dit…) dans des conditions matérielles précaires. Voilà, je ne peux pas être plus clair, si une proposition sérieuse m’arrive, je crois que c’est avec plaisir que je rejouerai ce spectacle, sinon tant pis, je resterai enfermé chez moi au cœur du clan mongol, mais si !, vous savez !, là où je ne suis plus de votre race, là où je casse ma voix pour le cri, quand l’autre est là qui prend ma place, l’autre qui dicte, et moi, j’écris.

Et c’est la même, exactement la même pour les Red Brothers. Si LE bon guitariste se présente tout seul (par exemple en arrivant à pied par la Chine – laissez !, celle-là, par-delà la contrepèterie convenue, il n’y a qu’une seule personne au monde qui peut la comprendre et il est le bienvenu dans le projet, je pense qu’il le sait) sans qu’on ait à faire 25 auditions de boulets (je précise que l’Utopia, c’est LA boîte de référence du blues et du rock à Paris, c’est là où jouent Manu Galvin, Basile Leroux, Mauro Serri, etc., il est inimaginable en conséquence d’y débarquer avec un jeune punk trop cool qui cherchent un groupe pour le fun – je précise au cas où, il y en a tellement qui osent tout), c’est, je crois encore (je reste prudent, vous l’aurez compris, je vis dans l’angoisse permanente de ne pas avancer assez vite sur mon bouquin et souvent j’ai même jusqu’à envie d’arrêter de nager pour ne plus faire qu’écrire au risque, les mois passant, de tout à fait m’assécher) avec un vrai bonheur je pense que je monterai une fois par mois dans la capitale pour mettre le feu à la scène de ce temple vénérable dévolu à l’amour de Jerry-Lee Lewis et de Champion Jack Dupree. Et puis sinon, tant pis !, je ne vais pas consumer mon temps précieux à chercher le guitariste en question, Gotainer a raison : quand ça le fait pas, ça le fait pas (tsoin !, tsoin !).

Mais ce n’est pas tout car des projets musicaux, vous allez voir, ce n’est pas ça qui me manque. Le concert à la Bigaille, originellement, je l’avais imaginé en duo avec un DJ. Pour un morceau de rap, il me semblait que ça s’imposait, et puis, j’avais vu peu de temps auparavant Gérard Baste et Monsieur Xavier sur scène, sous un chapiteau minuscule, devant 50 personnes tout au plus, et eux tout seuls avec Dr Vince, ça m’avait plutôt plu. J’ai alors à mon tour, très naïvement il faut croire, essayé de contacter le Dr Vince en question et, devinez quoi ?, il n’a pas même daigné me répondre. No comment. Néanmoins, après coup je ne regrette rien tant la version seul en scène avec mes projections d’images se suffit à elle seule, je crois donc que je ne cherche plus de DJ, surtout si c’est pour juste envoyer les mêmes programmations musicale que je peux déclencher tout seul avec ma télécommande. En revanche, ça m’a convaincu un peu plus encore que ce morceau comme je l’ai joué à Marennes (disons en version CD) mais avec des musiciens derrière en lieu et place d’une bande son, ça pourrait être une expérience gigantesque et en tout cas extrêmement intéressante et excitante à monter. J’avais d’ailleurs failli aboutir ce projet il y a quelques années avec les remarquables Poney club mais malheureusement des raisons extérieures à notre intérêt réciproque ont rendu la chose impossible. Alors voilà, une fois encore, c’est une bouteille jetée ici à la mer et toujours aux mêmes conditions (sous aucun prétexte je ne veux voler du temps à mon livre !) : si un groupe constitué et de niveau suffisant désire investir dans ce projet l’énergie nécessaire, il y a moyen, sur ces bases, que je consente dans ma grande mansuétude à lui prêter ma voix et ma présence scénique. Et avec enthousiasme en plus !

Et pour finir, le DVD, vous savez quoi ?, la encore c’est pareil. Je n’ajoute rien, le jeune homme évoqué plus haut le sait je crois parfaitement bien : soit il se décide un jour à bosser sur le projet – bosser, quel mot affreux, je sais : volem rien foutre al païs, ça fait tellement classe –, soit, tant pis !, je ne mettrai plus une once d’énergie pour qu’il avance et vous ne verrez jamais la captation de ce spectacle qui a déjà cinq ans (et c’est pareil pour la vidéo du concert à la Bigaille d’ailleurs).

Voilà, vous savez tout. Désolé si ce n’est guère écologique de polluer encore un peu plus la mer avec des bouteilles inutiles. Désolé aussi si l’envers du décor n’est pas assez glamour pour les âmes chagrines qui ont besoin de mythifier "nos métiers". Définitivement, ça ne me gêne absolument pas de dévoiler la vérité parfaitement nue.

|

|